教員の変更やカリキュラムの変更等を行いたいが、書類作成の時間がとれないため、

必要な書類を分かりやすく教えて欲しい。

お客様が変更したい内容を丁寧に聞き取り、

入管に提出しなければならない書類を洗い出します。

無駄なく書類準備が進められるよう、必要な書類を整理してご案内します。

自分で変更届を作成したけど、

申請が受理されない。

受理される書類には”作り方のコツ”があります。

当社では多くの申請を通過させてきた”ノウハウ”を持っていますので、受理されない理由をぜひご相談ください。

学校を譲渡したいが、どのような手続きが

必要か分からない。

学校の譲渡は「設置者の変更」に概当します。

新規申請と同様の手続きが必要で、文部科学省のヒアリング面接も行われます。

70校以上の開校実績を元に、漏れのない確実な申請をご案内します。

日本語教育機関は、以下の事項に変更が生じる場合に、「告示基準 第1条第1項42号」に定められている通り、「変更届(※それぞれの詳細は「種類」参照)」を提出する義務があります。提出先は、管轄の地方出入国在留管理局(以下、入管と略)です。

以下を変更したい場合

例)

教育課程の変更は、近年、大変審査が厳しくなっています。変更する明確な理由を求められ、基準に沿ったカリキュラムの作成が求められています。

増員申請を行う場合

以下の要件を満たしている場合に、「現在の定員枠50%増まで」増員が可能です。(100名の場合→150名まで増員可能)

※「おおむね80%」について

例えば、100名定員中78名も「おおむね80%」と言えます。ただし、提出時の学生ビザの交付率が著しく悪かった場合は、増員分の入学者の目途が立たないと判断され認められなかった事例があります(東京入管の事例)。80%の定員を満たしていない場合は、書類提出前に必ず入管へ事前確認が必要です。

運営母体を変更したい場合

例)

※設置代表者・経営担当役員の変更は、ここには含まれません。

以前は、簡単な変更届で済みましたが、現在では新規申請と同様の扱いとなり、文科省のヒアリングも行われます。

土地・建物含め、 すべての譲渡が申請の段階で完了している必要があります。また、告示が下りるまで生徒募集を行うこともできません。

法人の場合で、設置代表者(代表取締役)・経営担当役員を変更したい場合

例)

設置者の変更は、新規申請と同様の労力がかかりますが、設置代表者の変更は届出で変更可能です。

校長・教員(主任・専任・非常勤)を変更したい場合

変更後の提出も可能ですが、要件を満たしていない場合は、就任が認められません。要件が満たされているか不安、曖昧な場合には、できる限り変更前の提出をおすすめ致します。

校長・教員が変更した後に何か月も届出をしないまま放置をすることは、告示校を運営する上では、好ましくないため、速やかに届出を行ってください。

生活指導担当、入国在留事務担当を専任で担当されていた方を変更したい場合

非常勤での事務担当者が増える場合は、その都度の変更届は必要ありません。ただし、専任が変更される際に、非常勤の方も併せて変更した旨を提出いただくことを当社では推奨しています。

なお、事務担当者の要件は特に設けられていませんが、通訳ができる方、生活指導を行った経験のある方、在留事務の知識がある方が望ましいです。

例)

増員申請を行う場合には、教室の確保が必要になることもありますので、その場合は、2「生徒の定員の変更」と同時に申請を行うことになります。

校地校舎の変更は、変更後の提出となりますが、移転した後で要件が認められなかった場合、以後その場所で学校運営ができないため、大損害となります。必ず入管へ事前相談をおこなってください。

上記1~7の変更内容のどれにも当てはまらない場合は、学則の変更・その他となります。

例)

※履修時間数の変更は、教育課程の変更に該当します。

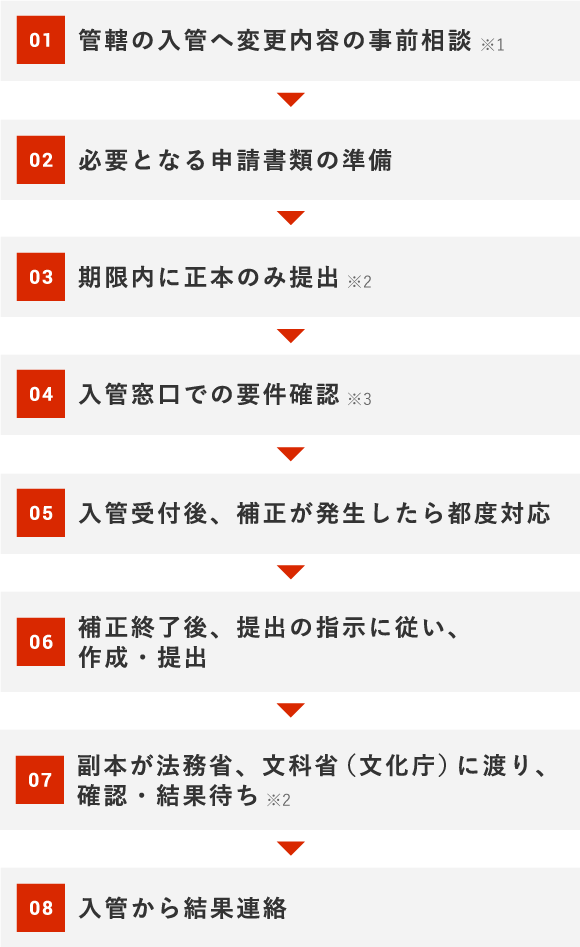

変更届の提出時期と確認終了時期は、下記スケジュール表をご参照ください。

※画像をクリックすると拡大表示されます。

提出書類は、「届出」の扱いですが、変更が生じる“前”に提出義務のある届出もございますので、提出時期は注意が必要です。

| 変更前に提出 | 変更後に提出 | |

|---|---|---|

| 1.教育課程の変更 | ○ | |

| 2.生徒の定員の変更 | ○ | |

| 3.校地・校舎の変更 | ○※1 | |

| 4.設置者の変更 | ○※1 | |

| 5.校長・教員の変更 | ○※2 | |

| 6.学則の変更 | ○※2 | |

| 7.事務局の事務を統括する職員の変更 | ○※2 | |

| 8.設置代表者・経営担当役員の変更 | ○※2 |

※1変更前に、必ず入管へ事前相談を行ってください。

※2変更前の提出も可

はい、申請前に土地と建物の名義を譲受側に変える必要があります。(2019.6.8現在)

学校譲渡の申請は、新規で学校を開校する場合と同じ手続を踏まなければなりません。また、審査期間中は最低でも半年間は学生募集ができません。

申請が通らなかった場合(告示不相当となった場合)は、再申請を行う必要があり、更に半年間募集ができなくなります。

学校譲渡は、総合的にリスクと難易度が高い申請のため、譲渡前に必ず管轄の入管へご相談いただくことをおすすめいたします。

はい、必要です。(2019.5.30現在)

退職者の届出は、退職者がいる旨を申請用紙に記入するのみで、在職証明書の添付は不要です。

変更後の内容で、申請を行うことはできます。

ただし、変更が認められなかった場合、増員であれば増員前の定員枠しか認められないため、増員前の定員以上に申請を行っていた場合は、その申請分を取り下げる必要があります。

様式第7-3号(基準対象外コースの設置状況)が申請書類となります。その他変更があれば、付随する添付書類を提出します。(教室の追加、変更など)

学則、告示基準の内容に相当しない変更となるため、提出時期は変更前の届け出でも変更後でも可能です。提出期限は「毎月末日」です。(2019.11.28現在)

県をまたぐ場合は、変更内容が官報に反映されます。 新校舎への実地調査があり、実地調査のタイミングは5月、11月の年に2回のみです。 申請をスムーズに進めるために、新校舎を購入する前に事前に入管へ丁寧な相談をしていただくことをおすすめします。

例えば、変更届を2020年2月に提出し、2020年8月に移転をする場合でも、実地調査は2020年5月に行われます。 図面は、移転後の備品を配置したものを提出しますが、写真についてはまだ移転前で配置が完了していない場合は、備品を配置する前の状態の写真を撮り、提出します。 移転後に図面通りに備品を配置した写真を撮り、追加提出をします。

5月に実地調査をした場合8月に官報に掲載されます。ただし、追加写真の提出が遅れた場合、官報掲載日が遅れる可能性があります。(※11月の場合2月に官報掲載)

校地校舎や設置代表者・教職員の変更は生じず、設置者のみ学校法人に変更する場合は、変更にあたります。教員変更と同様の取り扱いがされています。(2020.3.17現在)

変更後の収容定員数に合わせて、時間割を作成する必要があります。

本気で日本語学校の設立をお考えの方は、

余裕を持って長期的視野で検討されることをオススメします。